La Grande Guerra anche a tavola

Negli anni della guerra il proletariato italiano mangiava ma non si nutriva. Il più delle volte il suo cibo era talmente monotono e insufficiente da non fornirgli neppure il quotidiano quantitativo di vitamine necessarie ogni giorno al suo organismo per sopravvivere

Il 24 maggio è il centenario dell’entrata del nostro Paese in quella che fu definita la Grande Guerra Europea. Ebbene, fino ad oggi “Echiliberi” aveva affrontato tale ricorrenza sotto vari aspetti ma di certo non sotto il profilo dell’alimentazione: come mangiavano gli italiani agli inizi della Grande Guerra? Che cosa mangiavano?

Rispondere a queste due domande non è stato proprio agevole perché, escludendo “La scienza di cucina e l’arte di mangiar bene”, un prontuario con 790 ricette raccolte e catalogate da Pellegrino Artusi nel 1910, all’epoca non esisteva un lavoro organico sull’arte della cucina. Infatti, l’Italia pur essendo un Paese baciato dalle Muse dell’arte, della musica e della poesia, fino a metà Ottocento, era inesistente nel campo della gastronomia e non perché non fosse eccellente la cucina italiana ma semplicemente perché, essendo stato quello nostro non un Paese ma soltanto «un’entità geografica» (per usare le parole di Metternich) fino a pochi anni prima, nessuno aveva pensato di scrivere un libro di ricette: se non esisteva la nazione italiana, perché scrivere un libro di ricette italiane? Fino alla metà dell’Ottocento, infatti, i ceti abbienti per preparare i loro piatti si rifacevano alla cucina francese, che allora andava per la maggiore come pure la lingua d’oltralpe che era usata nelle relazioni diplomatiche come oggi l’inglese.

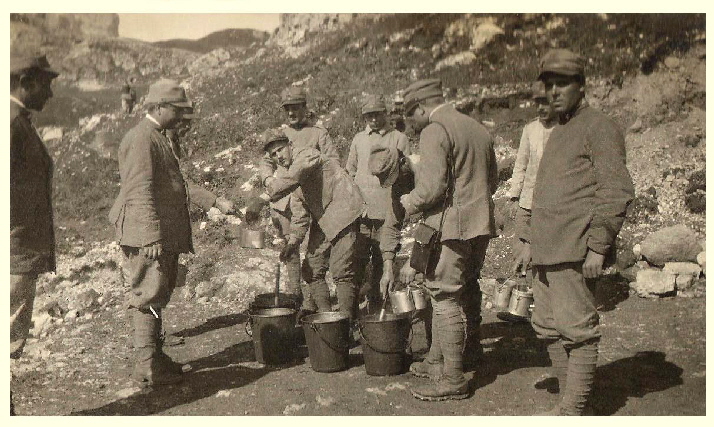

La classe operaia e contadina, invece, era costretta a ricorrere alle semplici pietanze che consentivano gli ingredienti, in verità miseri, offerti dai mercatini rionali, o direttamente dalla campagna, o dagli animali da cortile se non erano del padrone del fondo. Insomma, negli anni ruotanti intorno al periodo della Grande Guerra il proletariato italiano mangiava ma non si nutriva. Il più delle volte il suo cibo era talmente monotono e insufficiente da non fornirgli neppure il quantitativo di vitamine necessarie ogni giorno al suo organismo sicché in molte regioni d’Italia, soprattutto del Nord, era diffusa la pellagra, una malattia che se non curata con una dieta variegata portava a morte certa. La massima aspirazione del popolo italiano, insomma, era quella di poter mangiare tutti i giorni. Al contrario dei ceti abbienti!

Per fare degli esempi, il pasto giornaliero della borghesia iniziava al mattino con pane bianco, burro, latte e caffè. A pranzo, invece, era di solito servita una minestra in brodo e un piatto di carne con pane bianco. La sera si cenava ancora con la carne o con formaggio, con pane e verdura.

Come si può vedere già dalla prima colazione, il nutrimento delle famiglie non facoltose, invece che con il caffè, iniziava con pane inzuppato in una ciofeca ottenuta da un misto di ceci e orzo bruciato. I più fortunati mangiavano pane con qualche fetta di salame o gli avanzi riscaldati della sera precedente che, a furia di riscaldarli, spesso si attaccavano alla pentola di coccio e quella parte degli avanzi era la più gustosa tant’è che nel Meridione era chiamata “azzeccatielli” ed era la più ambita dai ragazzi delle famiglie povere che, speranzosi di scrostarli, ingaggiavano delle lotte di cucchiai nella pentola comune. Il loro pranzo, invece, era costituito da una minestra, preparata con lardo, odori, cipolle, pomodori, oppure da pasta e patate, o da pasta e cavoli, o da riso e patate a dalle più strane verdure combinate in tutti i modi possibili. La cena della povera gente, poi, nella migliore ipotesi consisteva in pane con lardo, con salame, o da pane duro inzuppato in latte e orzo.

Ci rendiamo conto che se andiamo avanti così, invece di ricette del tempo che fu, avremmo messo insieme una pagina di rivendicazioni sociali e anche di una verità: per l’Italia la Grande Guerra, così come quelle successive, fu un oltraggio alla miseria oltre che all’elementare buonsenso. Ma ritorniamo a come si mangiava a quel tempo del nostro Paese proponendo due elenchi d’ingredienti per un super pranzo da giorno di festa: gli Agnelotti per la borghesia, la Cioncia per i proletari. E’ appena il caso di aggiungere che gli ingredienti per gli Agnelotti erano di prima scelta, ricavati dalla cosiddetta parte nobile degli animali macellati, mentre quelli della Cioncia, un piatto toscano, erano ricavati, invece, dai brandelli di carne che i conciatori ottenevano dalla raschiatura delle pelli prima di trattarle. Il linguaggio e la terminologia sono, ovviamente, quelli dell’epoca.

Agnelotti

Braciole di maiale nella lombata, un cervello di agnello o mezzo di bestia più grossa, midollo di bue, parmigiano grattato, rossi d'uovo e, al bisogno, aggiungete una chiara, odore di noce moscata. Disossate e digrassate le braciuole di maiale, e poi tiratele a cottura in una cazzaruola con burro, sale e una presina di pepe. In mancanza del maiale può servire il magro del petto di tacchino,cotto nella stessa maniera. Pestate o tritate finissima la carne con la lunetta; poi unite alla medesima il cervello lessato e spellato, il midollo crudo e tutti gli altri ingredienti, mescolandoli bene insieme. Quindi i tortellini si chiudono in una sfoglia come i cappelletti e si ripiegano nella stessa guisa, se non che questi si fanno assai più piccoli.

Cioncia

Dal vitello prendere la carne del muso, delle guance e della coda; dopo averla pulita, lavata e tagliata a pezzi, scottarla in acqua bollente per circa mezz'ora. a parte, in un tegame, soffriggere, con olio extravergine d'oliva, un battuto di cipolla, sedano, carota, prezzemolo e basilico, quindi aggiungere i pezzi di carne facendoli rosolare bene, mescolando con cura per circa mezz'ora. Poi, aggiunti un bicchiere di vino bianco e un cucchiaio di salsa di pomodoro, cuocere a fuoco basso per circa tre ore. Aggiustare di sale e di peperoncino piccante. Servire caldo.